It's Just a Trick of the Lights.

thoughts /

Io penso, o almeno mi piace pensare, che le città siano entità vive almeno quanto noi, che percepiscono il nostro solcarne le vie, e rispondono e si comportano secondo il proprio umore. Qualche ora fa uscivo di casa, e venivo piacevolmente interdetto da un fitto nevischio: con tutta probabilità in un altro contesto lo avrei maledetto, e mi sarei diretto verso un qualche luogo noioso a compiere una inutile attività; ho abbracciato invece volentieri l'idea di farmi accompagnare da esso nell'attraversare la lunga via sulla quale dimoro, con direzione il vicino mercato delle pulci.

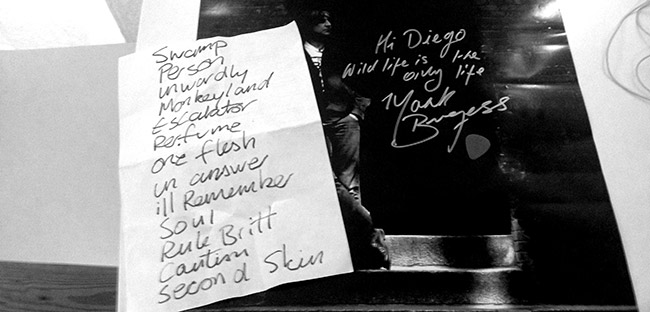

Il sole si era già sopito pigro da parecchio, giungo in un luogo buio e oramai fantasma, occupato solo da venditori radunanti i propri oggetti al termine di una giornata di vendita: tale visita era solo un pretesto per uscire, al che mi preso la via meno percorsa senza curarmi della direzione, ed ho iniziato il mio percorso, con i Chameleons nelle orecchie.

Trovo spesso patetico ed irritante chiunque faccia teatro del proprio mal de vivre, e suonerà quindi ipocrita quanto sto per dire: sferzato dai piccoli cristalli acuti, graffiato dalle liriche di Burgess, preso dalla torpida e latente sensazione di essersi persi, contemplavo nuda l'esistenza. Un recipiente vuoto, inutile, cui vorremmo dar contenuto e scopo per poi accorgerci che tale obiettivo è lontano ed impossibile. Proseguivo il cammino, vedevo case uniformi per dimensione ma diverse per colore, e mi sono immaginato la loro storia, e se la scelta cromatica sia stata mai cosciente, e se forse il vicino si fosse mai lamentato di quel rosso vermiglio o di quel blu scuro, al cospetto del proprio cremisi orgoglioso.

Chissà se anche le vie trovano patetico il mio vagabondare lungo esse, se ritengono di avere sufficienti problemi loro stesse per dover sopportare anche il mio lamento, il mio canto stonato, loro che al massimo vengono ferite da operai disillusi o vengono rinominate da zelanti burocrati. Non mi sono sentito né accolto né respinto da quelle zone anonime, di cui mai potrò esser certo esistano davvero, ora che rivivo l'esperienza nel momento della trascrizione: è la prima volta che affronto una città non come visitatore d'occasione bensì come inquilino stabile, ed ho interesse a piacerle e a non esserle inviso: e no, non è metonimia per i suoi abitanti, parlo proprio della sua topologia e del suo essere concreto, dei suoi incroci e dei suoi mattoni.

Quando non piaci ad una città, essa ci mette molto poco a renderti partecipe del proprio fastidio: ti nasconde i suoi luoghi più preziosi, ti mette innanzi ad un dedalo di vie piccole e senza uscita, ti schiaccia ponendo brutti palazzi a coprire il sole e ti tiene lontani gli alberi e i prati belli; se invece ti reputa gentile sa ricompensarti con piazze e posti e monumenti, con scorci, con passeggiate ampie e belle da percorrere.

In questi pensieri, il mio unico rapporto umano continuava ad essere di puro ascolto, rivolto alla musica che mi accompagnava: rifuggivo come sempre le persone, allontanavo come un incubo il pensiero di dover entrare in un caffé di sconosciuti e lasciarmi dilaniare da una cameriera che, pur gentile e nel compimento dei suoi doveri, mi avesse dovuto chiedere cosa volessi. Non ho assoluta coscienza di cosa possa volere, non l'avrò mai e questa vacuità di desiderio mi accompagnerà sino alla morte, quando sarò in compagnia dell'erba e dei fiori e degli uccelli, loro che pur ignari anch'essi della loro volontà, possono almeno volare ed essere lontani dalla gente.

Ho tanta paura della gente io, e al contempo la bramo: sognavo che il mio percorso con lo sguardo rivolto al cadere della neve venisse interrotto d'improvviso dall'urto con una ragazza, che le avrebbe fatto cadere gli oggeti da lei recati, e che nell'aiutare a raccoglierli avrei scorto qualcosa per poterle parlare dopo essermi scusato per la mia distrazione. Il mio passo fu però costante, e non mi dovetti mai chinare per prendere alcunché. Tra le maledizioni che non riesco ad esorcizzare, vi è questa ricerca dell'incontro fortuito, dell'intesa dovuta al caso: dovessi cercare amore mercenario, non pagherei per soddisfare la mia carne, bensì davvero per essere urtato lasciando cadere libri e dischi di mio gradimento: strappa un sorriso, risulta ridicolo e goffamente adolescenziale, ma cosa è la voglia se non la mancanza di qualcosa che non si ha avuto? E si deve forse mai rendere conto a qualcuno del proprio desiderio, quando è così difficile anche solo prenderne coscienza in se stessi?

Non so cosa turbi tanto la mia esistenza, ma penso a quanto impegno ci metta la gente a tiratci addosso la sofferenza degli altri: dobbiamo prenderci il dolore di chi ha fame, quello di chi non ha casa, o quello di Gesù, solo perché contemplare il male degli altri fa sentir meno vivi che affrontare direttamente il proprio. Non vi è intento di egosimo o di viltà nel mio pensiero, non voglio lasciare intendere che il mio male sia migliore di quello che mi circonda: è che non possiamo soffrire al posto degli altri, perché abbiamo cuori diversi e menti diverse e ferite differenti ancora, e non è facile emanare affetto o comprensione se non si è investiti da un qualche fuoco sacro, che ti mostra la salvezza nella redenzione altrui; vorrei anzi che i miei atti lenissero pur superficialmente i tagli di chi incontro, senza particolari velleità caritatevoli o salvifiche, ma è stolto farne menzione perché l'aiuto è un atto intimo, non un manifesto.

Io non grido al mondo, esso non merita altra lacerazione: vorrei solo entrare in un caffé senza timori, sedermi ed incontrare un dolore simile al mio, che venga al mio stesso lume. E che abbia bei capelli, e che rida per quello che dico, e che magari mi dica di essere stata anch'essa al concerto dei Chameleons ove sto per recarmi, sotto lo stesso nevischio di prima.